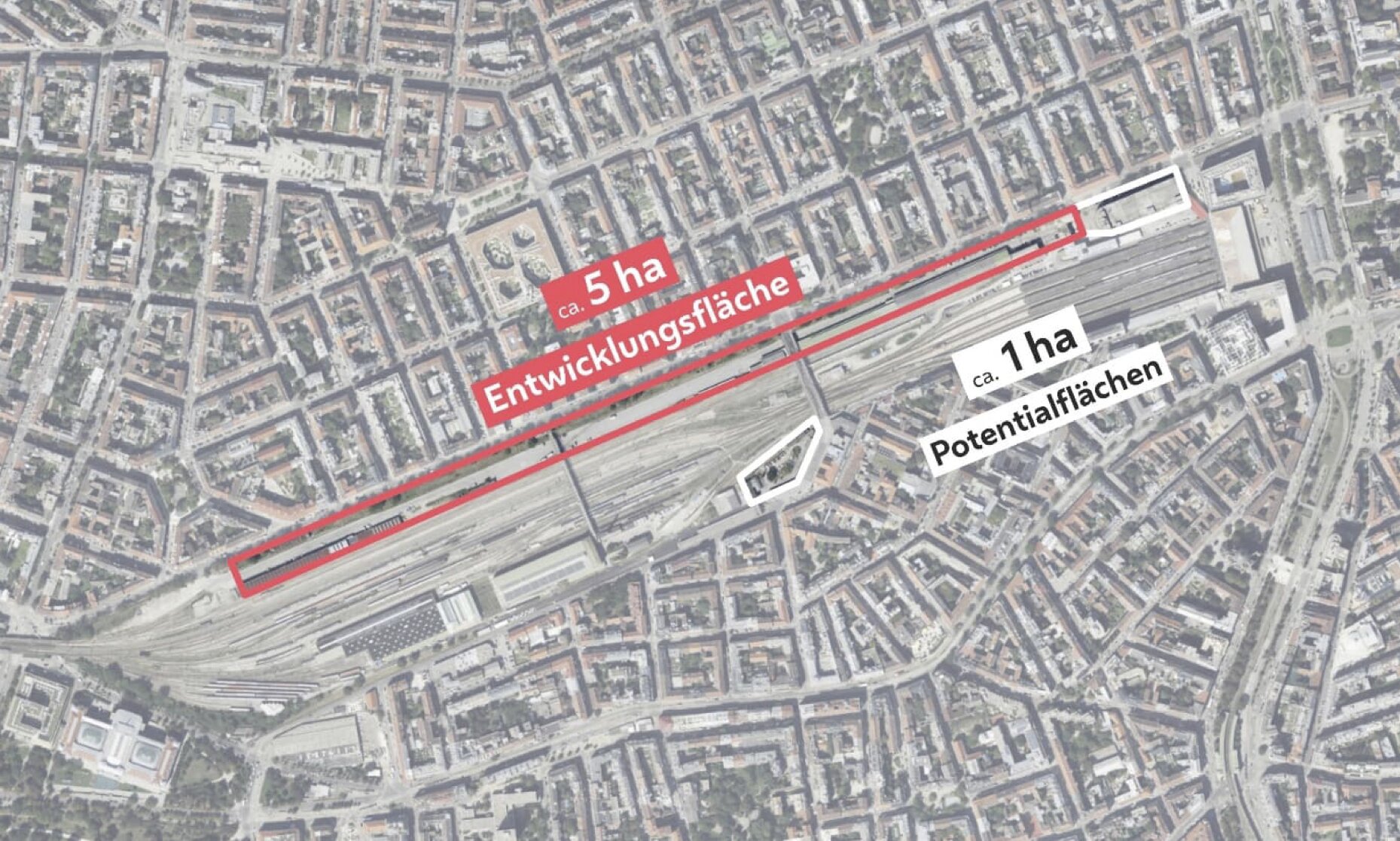

Die Stadt Wien hat am 6. Mai 2025 das Areal am Westbahnhof für einen Wettbewerb ausgeschrieben- den sogenannten Wettbewerb „Mitte 15 / Westbahnhof“. Gesucht ist ein Unternehmen, das eine Prozessbegleitung und Verfahrensorganisation für den städtebaulichen und freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb machen soll.

Zusäzliche Unterlagen zum Teilnahmeantrag.pdf

Weiters hat die Stadt Wien am 5. Juni 2025 das Areal am Westbahnhof für die Konzeption und Umsetzung eines Partizipations- und Kommunikationsprozeses im Zusammenhang mit dem Planungsprozess „Mitte 15 / Westbahnhof“ ausgeschrieben. Dabei ist ein Unternehmen gesucht, dass die Bürger*innen in die Durchführung des städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerbs (u.a. auch in die Erstellung der Auslobungsunterlagen) sowie in die Erarbeitung des städtebaulichen und freiraumplanerischen Leitbilds einbinden soll.

Zusätzliche Unterlagen zum TeilnahmeantragPartizipationMitte15.pdf

Wir begrüßen, dass tatsächlich ein Landschaftspark Teil der Ausschreibung ist. Auch die Verbesserung der Querungsmöglichkeiten ist in unserem Sinn. Die Einbindung und bestmögliche Information der Bürger*innen begrüßen wir ebenfalls.

Eine Bebauung ohne vorab durchgeführter klimatischer Untersuchungen und ohne notwendiger Maßnahmen zum Erhalt respektive Schutz der biodiversen Böschung lehnen wir jedoch auf Grund des zunehmend voranschreitenden Klimawandels kategorisch ab.

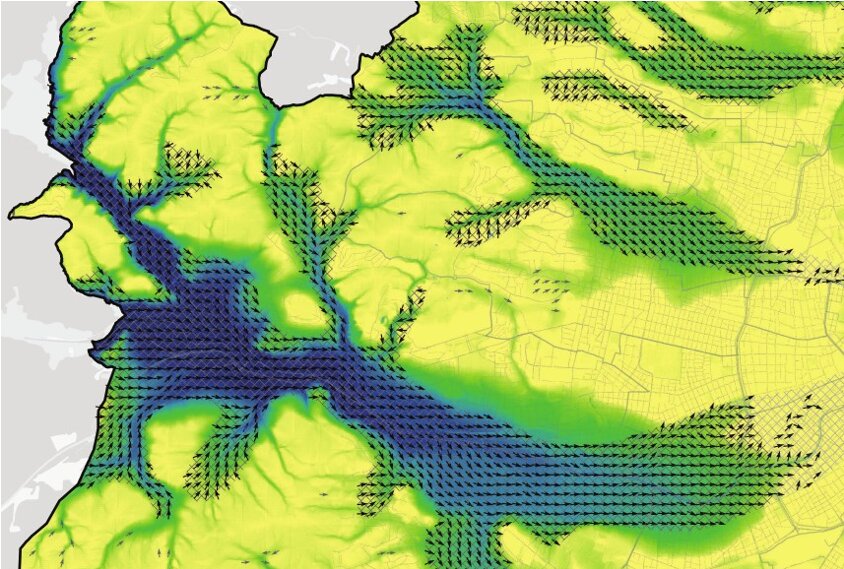

Die Kaltluftschneise und die biodiverse Böschung werden in den Ausschreibungen in keinster Weise berücksichtigt, was im Interesse des Gemeinwohls demokratiepolitisch äußerst bedenklich ist.

Laut renommierten Stadtklimatolog*innen sind klimatische Untersuchungen in der Stadtplanung unbedingt erforderlich, um z.B. vorab schon festzustellen, in welchen Bereichen eine Störung des (Kaltluft-)Flusses zu erwarten ist. Dies ermöglicht es Stadtplaner*innen und Architekt*innen potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen:

https://www.weatherpark.com/kaltluftsysteme-in-staedten-schluesselrolle-fuer-das-stadtklima/

Die Stadt Wien setzt sich als Ziel „Klimamusterstadt“ zu werden. Dazu gehören auch Sicherung und Gestaltung von Grünräumen, sowie die Förderung der biologischen Vielfalt durch Schutz von Biotopen:

https://www.wien.gv.at/spezial/smartklimacitystrategie/zielbereiche/stadtoekologie-umwelt-und-wasser

Das Insektensterben nimmt bedrohliche Ausmaße an. Um dem auch im urbanen Raum gegenzusteuern, ist es notwendig entsprechende Strukturen zu schaffen. Besonderes Augenmerk ist auf das Gelände des Westbahnhofs zu legen, wo sich inmitten Rudolfsheim-Fünfhaus eine der längsten sonnenexponierten Böschungen Wiens befindet.

In einer Studie von Florian Etl et al über diese Böschung konnten 91 Wildbienenarten und 115 verschiedene Pflanzenarten nachgewiesen werden:

Inmitten des dicht bebauten 15. Wiener Gemeindebezirks, Rudolfsheim-Fünfhaus, befindet sich zwischen der Westbahn (Eisenbahn)-Trasse und der Felberstraße eine mehr als 1 km lange und etwa 17 m breite südwestlich exponierte Böschung. Diese Böschung stellt eine der längsten zusammenhängenden Wiesenflächen im innerstädtischen Wien dar. Zwischen 2020 und Oktober 2022 wurde die Böschung faunistisch anhand der Wildbienen und floristisch anhand der Blütenpflanzen wissenschaftlich dokumentiert. Dabei konnten insgesamt 91 Wildbienenarten und 115 entomophile Gefäßpflanzenarten registriert werden; darunter bemerkenswerte Arten wie die Schwärzliche Wespenbiene (Nomada furva) und die Schopf-Traubenhyazinthe (Muscari comosum). Die hohe Anzahl und das Vorkommen zahlreicher gefährdeter Arten unterstreichen die große naturschutzfachliche Bedeutung dieser Wiesenfläche. Sie stellt nicht nur wegen ihrer Größe einen schützenswerten urbanen Lebensraum dar, sondern darüber auch ein unbedingt zu erhaltendes Element im Verbund mit anderen Wiesenflächen für den Erhalt der Biodiversität in Wien. Da die Böschung aktuell von Zerstörung bedroht ist, werden naturschutzfachliche Einwände dagegen diskutiert.

Quelle: https://www.zobodat.at/pdf/Biodiversitaet-Naturschutz-Ostoesterreich_8_0061-0075.pdf

Abgesehen von den in dieser Studie dokumentierten Wildbienenarten und deren Futterpflanzen wurden ebenfalls zahlreiche andere Tierarten gesichtet, von denen die folgenden besonders bemerkenswert und nach der Wiener Naturschutzverordnung streng geschützt sind:

- Tagfalter: Segelfalter (Iphiclides podalirius), Schwarzer Trauerfalter (Neptis rivularis), Weißer Waldportier (Brintesia circe), Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)

- Tagaktive Nachtfalter: Russischer Bär (Callimorpha quadripunctaria)

- Fangschrecken: Gottesanbeterin (Mantis religiosa)

- Heuschrecken: Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus)

- Schnecken: Wiener Schnirkelschnecke (Cepaea vindobonensis)

- Reptilien: Mauereidechse (Podarcis muralis)

- Fledermäuse: Abendsegler (Nyctalus noctula)

- Vögel: Turmfalke (Falco tinnunculus), Stieglitz (Carduelis carduelis), Buntspecht (Dendrocopos major)

Derartige Flächen mit vielen verschiedenen Strukturen sind besonders kostbar, da sie Korridore schaffen, die den teils österreichweit seltenen Tieren und Pflanzen helfen, sich besser entwickeln, fortpflanzen und ausbreiten zu können. Für zahlreiche seltene und streng geschützte Arten dient das Gelände als wichtiger Rückzugsraum besonders zu bebauten Gebieten. Sie speichern zudem im Boden bis zu dreimal mehr CO2 als Wald und kommen mit Trockenheit und Hitze besser zurecht, die durch Folgen des Klimawandels entstehen.

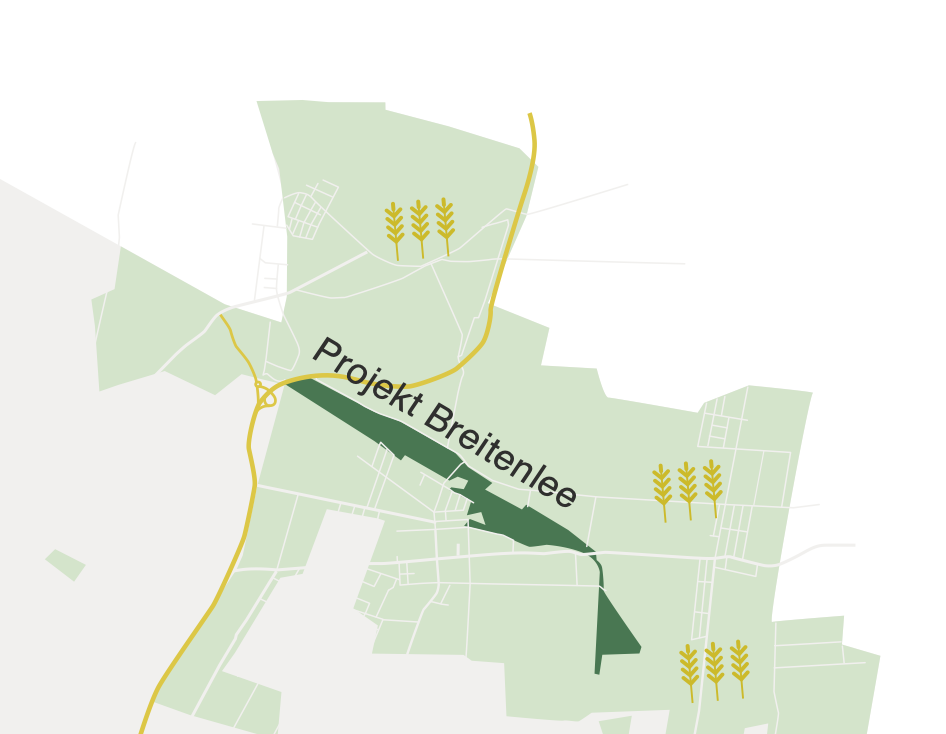

Als Best Practice Beispiel für das Zusammenwirken von Renaturierung, Artenvielfalt und Klimaschutz ist das Projekt Naturschutzareal Breitenlee anzuführen, welches als zukunftsweisendes Vorbild umgesetzt wird. Die Fläche des ehemaligen Verschiebebahnhofes Breitenlee im 22. Bezirk besteht aus einem Mosaik aus streng geschützten Lebensräumen, in denen österreichweit seltene Pflanzen und Tierarten leben. Dieser Lebensraum drohte ebenfalls bis vor Kurzem verloren zu gehen.

Die Stadt Wien übernimmt nun 70 Hektar Fläche von den ÖBB und wird auf einem Areal von insgesamt 90 Hektar durch intensives naturschutzfachliches Management und eine geplante Ausweisung als EU-Naturschutzgebiet die Artenvielfalt sichern.

Möglich ist dies, da dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls gegenüber der Tatsache, dass das Grundstück im Besitz der ÖBB steht, dem Naturschutz der Vorrang zu geben ist. (Vgl. „Pflege- und Entwicklungskonzept Bahnhof Breitlee“ Wien 1999 https://www.zobodat.at/pdf/MA22-Wien_28_0001-0041.pdf)

„Als Wiener Stadtpolitik tragen wir Verantwortung für Generationen. […] Ein großer Teil der hohen Lebensqualität in unserer Stadt ist das Ergebnis vorausschauender und mutiger politischer Entscheidungen“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky in der Presseaussendung zur unter Schutz Stellung des Naturschutz-Areals Breitenlee.

Quelle: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250113_OTS0033/naturschutz-areal-breitenlee-ankauf-finanzierung-gesichert

Aufgrund der in den Ausschreibungen angeführten Grün- und Freifläche, die stellenweise auf die Ebene der Felberstraße angehoben werden soll, ist die Böschung von Zerstörung bedroht. Der sogenannte „Landschaftspark“ soll de facto ein überwiegend künstlicher in Errichtung und Erhaltung kostspieliger Dachgarten auf und neben massiver Bebauung werden. Dies hätte nur Nachteile:

- Substrataufbau nötig: Pflanzen wachsen in künstlich aufgeschichteten Substraten.

- Begrenzter Wurzelraum: Wurzeln sind durch die Substratdicke und Plattentiefe eingeschränkt.

- Entwässerungssystem notwendig: Damit kein Staunässe entsteht, sind Drainage und ggf. ein Gefälle erforderlich.

- Höherer Pflege- und Planungsaufwand: Wegen begrenzter Wasserspeicherung und dünner Substratschichten ist zusätzliches Bewässern und Düngen nötig.

- Regelmäßige und teure Instandhaltungsarbeiten unter anderem zum Schutz der Dachabdichtung.

Die Vorteile des direkten Bodenkontakts liegen auf der Hand:

- Die Pflanzen wurzeln direkt in der natürlichen Erde.

- Bessere Wasserversorgung: Regenwasser kann versickern und die Pflanzen profitieren vom natürlichen Wasserkreislauf.

- Nährstoffaustausch: Mikroorganismen und Bodenlebewesen fördern ein gesundes Bodenleben.

- Geringer Pflegeaufwand: Bei gutem Standort reguliert sich vieles von selbst (z. B. Wasserhaushalt, Temperatur).

Aus diesem Grund ist es, wie im Projekt Naturschutzareal Breitenlee absolut erforderlich, die besagte Böschung unter Schutz zu stellen, sodass das betreffende Gebiet abgegrenzt und notwendige Schutzmaßnahmen festgelegt werden, um so ihren weiteren Erhalt zu gewährleisten.

Trotz der vorhandenene Kaltluftschneise und der biodiversen Böschung wird an mehreren Stellen in den Ausschreibungen empfohlen gegebenenfalls, also lediglich optional, externe Expert*innen hinzuzuziehen.

Wir fordern, dass externe Expert*innen zum Schutz der Kaltluftschneise und der biodiversen Böschung verpflichtend beauftragt werden sollen.

Wir weisen die, für die Ausschreibungen zuständige, MA 21 darauf hin, dass sich SPÖ und NEOS in ihrem Koalitionsabkommen „zum Erhalt und zur Verbesserung von Frischluftbahnen und Kaltluftströmen“ bekennen.

Wir bekennen uns zum Erhalt und zur Verbesserung von Frischluftbahnen und Kaltluftströmen.

Quelle: https://www.wien.gv.at/politik-verwaltung/pdf/regierungsprogramm-2025.pdf, Seite 108

Folglich fordern wir eine verpflichtende klimatische Untersuchung in die Anforderungen für die Ausschreibungen aufzunehmen.

Nur durch eine intelligente und vorausschauende Planung kann sichergestellt werden, dass Kaltluftleitbahnen nicht nur weiterhin ihre kühlende Funktion erfüllen, sondern durch Entsiegelung und Renaturierung verstärkt werden, sodass städtische Gebiete auch in Zukunft eine erholsame Nachttemperatur bieten – ein entscheidender Schritt, um die Lebensqualität in Städten zu erhalten und um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen.